1、预计HUD未来渗透率将快速提升

HUD(抬头显示系统)在汽车上的应用源于安全需求,通过将车速、油量等信息投影到前挡风玻璃 上,HUD 使驾驶员将注意力集中于前方道路,避免因频繁低头观察仪表盘或中控屏幕而忽视路况, 从而提高驾驶的安全性。HUD 存在 C-HUD(组合型抬头显示)、W-HUD(挡风玻璃型抬头显示) 和 AR-HUD(增强现实型抬头显示)三种形态,C-HUD 由于安全性问题逐渐被市场淘汰;W-HUD 技术较为成熟,是现阶段国内前装市场的主要产品;AR-HUD 结合了 AR 技术,能够将车况、导 航、ADAS 等重要信息动态呈现在实际场景中,相较 W-HUD 具有更大的成像区域和更远的成像距 离,有望成为 HUD 的最终发展方向。 在智能座舱和智能驾驶的浪潮下,预计 HUD 渗透率将快速提升。

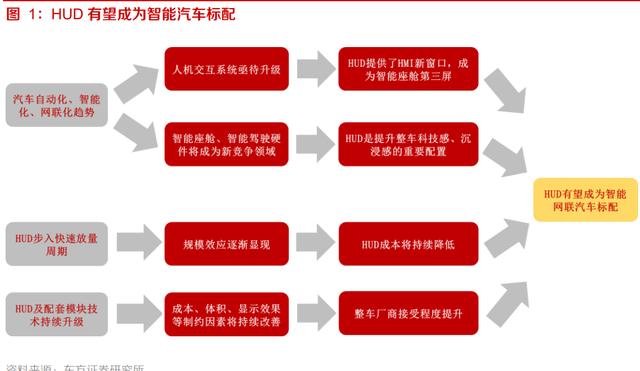

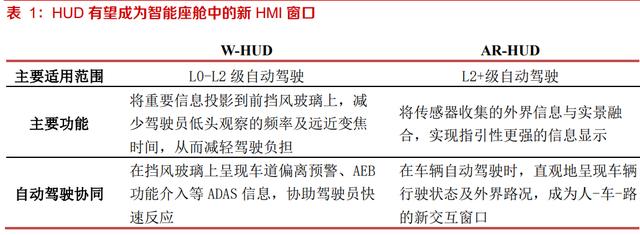

随着汽车座舱智能化、网联化时代来临,传统的人机交互系统(HMI)亟待升级。HUD 提供了智能 座舱中的新 HMI 窗口,成为仪表和车机之外的智能座舱第三屏。 在 L0-L2 级自动驾驶中,驾驶主体仍为驾驶员本人,此时 W-HUD 能够将车况、导航、ADAS 等重 要信息投影到前挡风玻璃上,减少驾驶员低头观察的频率及远近变焦时间,从而减轻驾驶负担。此 外,W-HUD 与 ADAS 功能的结合能够在挡风玻璃上呈现车道偏离预警、AEB 功能介入等信息, 协助驾驶员快速反应,进一步提升驾驶安全。

在 L2+级自动驾驶中,驾驶操作将由人或汽车完成。当由驾驶员本人驾驶时,AR-HUD 能够将传感 器收集的外界信息与实景融合,实现指引性更强的信息显示。当汽车自动驾驶时,AR-HUD 能够更 直观地呈现车辆行驶状态及外界路况,成为人-车-路的新交互窗口,提供更具沉浸感的驾驶体验。 在智能座舱和自动驾驶渗透率不断提升的背景下,智能座舱、智能驾驶硬件将成为整车厂商间竞争 的重点领域。HUD 作为提升整车科技感、沉浸感的重要硬件配置,有望吸引更多整车企业及技术 提供商的关注及投入,普及率将逐渐提升。

据高工智能汽车研究院数据,2020 年国内新车 HUD 搭载量为 58.01 万辆,同比增长 53.1%,前 装渗透率达 4%,同比增加约 2.2 个百分点;2021 年上半年 HUD 进入快速放量期,新车 HUD 搭 载量达 50.32 万辆,同比增长 95.1%,前装渗透率上升至 5%。目前大众、奥迪、通用、丰田、本 田等合资品牌以及吉利、长城、蔚来、高合、AITO 等自主和新势力品牌均已在旗下车型上实现 HUD 标配或选配。

AR-HUD 由于技术复杂、成本较高等因素起步较晚,2020 年奔驰 S 级轿车及大众纯电动轿车 ID.3 率先实现全球范围内 AR-HUD 量产落地,2020 年底上市的一汽红旗 E-HS9 则成为国内首款落地 车型。2021 年自主品牌开始发力,长城、吉利、广汽传祺等相继推出 AR-HUD 车型,AR-HUD 量 产窗口期正式开启。目前已发布的 2022 年车型中,北京汽车魔方等也将搭载 AR-HUD,自主品牌 接受程度进一步提升。

随着 HUD 进入快速放量周期,规模效应将逐渐显现,成本有望进一步降低,在中低端市场的渗透 率有望持续增加。各大整车企业、零部件企业以及初创公司均积极布局 HUD 技术,DLP 和 TFT 技 术路线均已实现 AR-HUD 产品量产,高精地图、车联网、V2X、多模态交互等 HUD 配套模块也在 同步升级。随着 HUD 技术逐渐完善,其体积、成本、显示效果等制约因素有望持续改善,进而提 升整车厂商接受程度,前装普及率逐渐提升。

2、HUD市场空间及竞争格局

2.1 HUD 市场空间分析

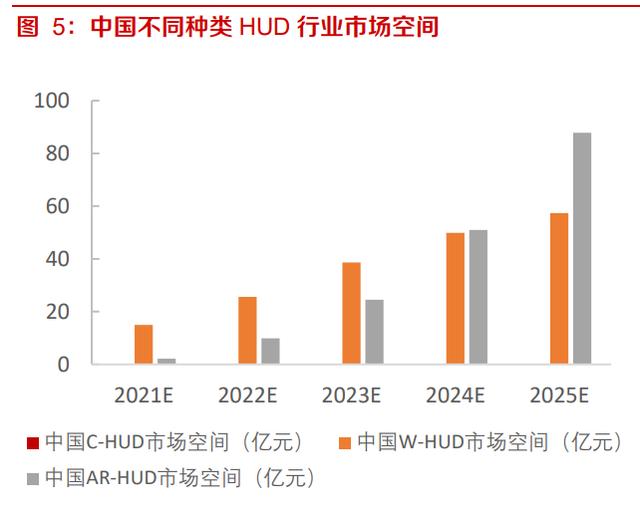

HUD 包括 C-HUD、W-HUD、AR-HUD 三类,目前行业内主要以 W-HUD 为主,AR-HUD 作为 HUD 产品中更高级的形态,通过将 HUD 虚像与道路实景相结合,能够极大提升 HUD 的科技属性与实 用性,已经在小部分车型上搭载并量产,预计技术进步及消费者的接受度不断提升后,AR-HUD 有 望逐步取代 W-HUD 并在更多车型上配置,促进其渗透率快速提升。

据中汽协,2020 年中国乘用车销量 2017.8 万辆,假设 2021-2022 年中国乘用车销量同比增长 5%, 2023 年同比增长 3%左右,测算得到 2025 年中国乘用车销量达 2430.9 万辆;2020 年全球乘用车 销量 5359.9 万辆,假设未来每年销量同比增长 2%左右,测算得 2025 年全球乘用车销量将达 5917.8 万辆。

根据高工智能汽车,2020 年国内 HUD 渗透率 4%左右,预计 HUD 渗透率将快速提升,假设至 2025 年渗透率提升至 40%,结合国内乘用车销量得到国内配置 HUD 的整车数量。

根据盖世汽车网,2020 年国内 C-HUD 占全部 HUD 销量比重 9%左右,假设至 2025 年 C-HUD 在 HUD 中的市场份额将缩减至 0%;考虑年降等因素,结合配置 HUD 整车数量、C-HUD 销量占比 测算得到 C-HUD 市场空间。2020 年 W-HUD 占全部 HUD 销量 91%左右,随着 AR-HUD 兴起,W-HUD 的销量市场份额将部分被 AR-HUD 取代,假设至 2025 年 W-HUD 市场份额下降至 62%; 根据中国产业信息网,考虑年降,结合 W-HUD 销量占比得到 W-HUD 市场空间。2020 年 AR-HUD 占比接近 0%,预计 AR-HUD 未来渗透率将快速提升,假设至 2025 年 AR-HUD 的市场份额提升 至 38%左右;考虑年降,结合 AR-HUD 占比可测算其市场空间。

据测算,2021 年中国 HUD 市场空间 17.3 亿元,预计至 2025 年将提升至 145.2 亿元,2021-2025 年的平均复合增长率达 70%,中国 HUD 行业将迎来高速发展。具体来看,预计 W-HUD 市场空间 2025 年将提升至 57.3 亿元, AR-HUD 市场空间将提升至 87.8 亿元,平均复合增长率达 154%。

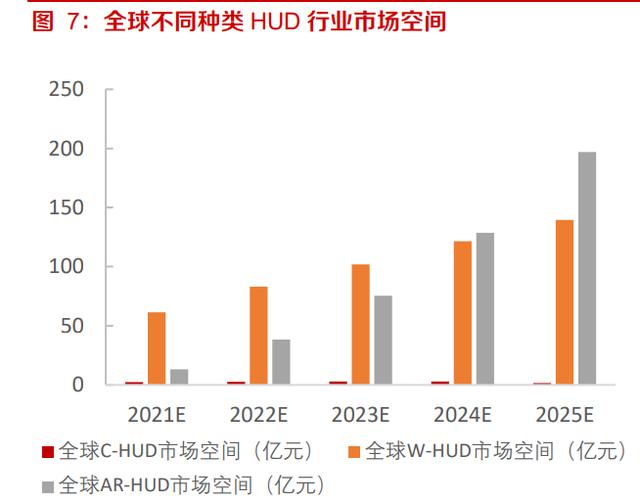

根据智研咨询,2020 年全球 HUD 渗透率 8%左右,预计智能化加速将促进 HUD 渗透率提升,全 球 HUD 行业将迎来快速发展,假设 2025 年全球 HUD 渗透率将提升至 40%,结合全球乘用车销 量测算得到全球配置 HUD 车辆数目。

根据大陆集团市场分析,2020 年全球 C-HUD、W-HUD、AR-HUD 销量占比分别约 14%、86%、 0%,AR-HUD 凭借更好的使用体验将取代 W-HUD、C-HUD 部分市场份额,假设 2025 年三类产 品占比分别为 3%、62%、35%,其他假设与国内测算基本一致,预计 2025 年全球 HUD 市场空间 将达 338.2 亿元,2021-2025 年平均复合增速达 45%,AR-HUD 市场空间将提升至 197.0 亿元, 平均复合增速 96%,全球范围内 AR-HUD 市场空间有望快速提升。(报告来源:未来智库)

2.2 竞争格局:外资份额较高,公司位居自主第一,且份额有 望继续提升

国内 HUD 行业参与者可分为外资供应商及自主供应商两类,外资供应商主要是日系、德系、美系 企业,具体包括日本精机、日本电装、大陆集团、伟世通等,外资供应商在 HUD 领域起步较早, 已经实现 HUD 产品配套量产,在技术、客户、出货量等方面综合实力强,在全球及中国市场上均 占据较高份额。

国内自主供应商中,以华阳集团、泽景电子、怡利电子、水晶光电为代表的供应商经过多年发展, 技术水平逐步提升,缩小与外资企业的差距,同时凭借成本优势、完善的配套服务体系等获得客户 及订单,实现 HUD 产品量产,与外资供应商展开竞争;其他自主供应商如未来黑科技、华为、疆 程、衍视科技等也在 HUD 领域进行相关研发布局,具备一定技术积累。

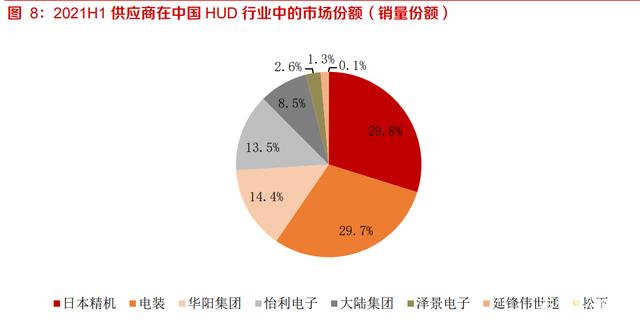

目前 HUD 行业中 AR-HUD 配套的车型及出货量很少,主要产品是 W-HUD,能够实现 W-HUD 配 套量产的企业数量有限,市场集中度较高,根据高工智能汽车,2021 年上半年中国 HUD 中前五 家供应商占据的市场份额达 96.0%,余下各企业市场份额不足 3%。

具体来看,市场份额居于前列的企业包括日本精机、日本电装、华阳集团、怡利电子等,日本精机 及日本电装的市场份额均在 30%左右;华阳集团凭借与长城、长安、广汽等客户在 HUD 领域配 套,不断提升出货量,2021H1 市场份额提升至 14.4%,居于自主品牌首位;怡利电子市场份额 13.5%,略低于华阳集团。除头部四家供应商外,其他供应商市场份额均不足 10%,泽景电子市场 份额 2.6%。

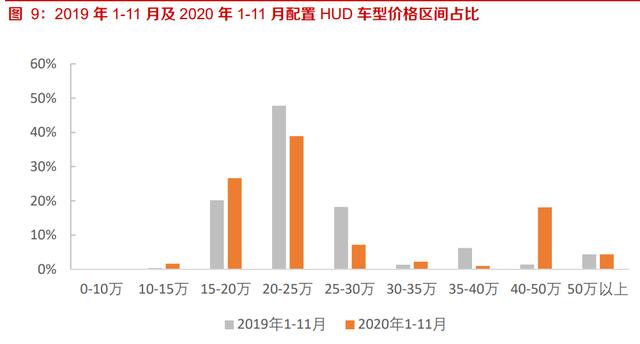

根据佐思产研,2020 年前 11 月配置 HUD 各车型中价格区间在 10-15 万占比 1.6%,较 2019 年 同期提升 1.2 个百分点,价格区间 15-20 万车型占 26.6%,较 2019 年同期提升 6.4 个百分点,而 价格区间在 20-25 万占比下降 8.9 个百分点,HUD 量产规模扩大后成本下降、消费者接受度提升 等因素促进 HUD 在更多中低端车型上渗透。

自主品牌配套 HUD 占比有望提升,促进自主供应商市场份额增长。国内自主 HUD 供应商更多为 自主品牌配套,例如华阳集团合作车企包括长安、长城、广汽等,泽景电子合作车企包括蔚来、吉 利等,而日本精机、日本电装、大陆等外资供应商更多为外资及合资车企配套。原本 HUD 配套范 围主要是外资品牌中高端车型,随着 HUD 在更多中低端车上配套,国内自主品牌配套 HUD 占比 逐步提升,有望带动自主 HUD 供应商市场份额提升。

3、公司HUD竞争优势

3.1 产业链完整

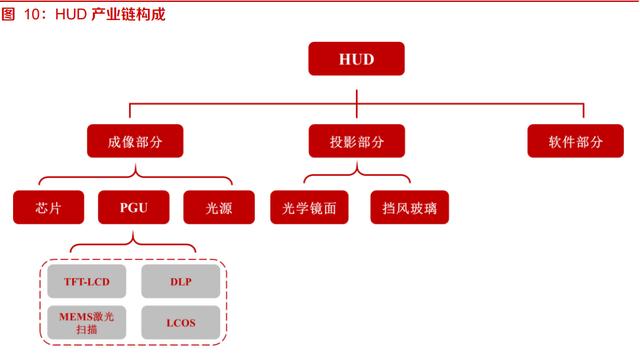

HUD 是复杂的光机电一体化产品,核心技术涉及光学、电子、机械结构、软件技术等多个领域, 整体可以分为成像部分、投影部分、软件部分,其中成像部分是核心。

成像部分主要包括成像芯片、PGU(Picture generation unit,图像生成单元)和 LED 光源等。PGU 是 HUD 的核心壁垒之一,具有 TFT、DLP、MEMS 激光扫描、LCOS 等 4 条不同的技术路线,其 中 TFT 和 DLP 技术较为成熟,相关 AR-HUD 产品已实现量产上车。投影部分主要包括光学镜面 和挡风玻璃等,为了实现较好的显示效果,HUD 需要使用自由曲面投射镜和特殊处理挡风玻璃, 因此技术壁垒较高;软件部分主要包括光学软件以及配套的车载地图、AR 导航系统等,此外还需 要 ADAS、车载影音娱乐系统等模块协同。

视盘机及投影仪等前期业务奠定公司 HUD 自研基础。公司成立于 1993 年,以精密电子业务起家, 主要产品包括 CD、VCD、DVD 等视盘机的机芯以及激光头、FPC 等相关精密零部件。历经多年 发展,公司成为全球领先的机芯和激光头制造商之一,在光学、电子等领域具备深厚的技术积淀。 2008 年起视盘机市场逐渐萎缩,公司步入转型阶段,一方面积极布局汽车电子、精密压铸和 LED 照明等新业务,另一方面将战略重心转向微型投影仪。2009 年公司开始研发生产微型投影仪,2010 年推出第一代 DLP 微型投影仪 MP311,成为国内首家量产 DLP 微型投影仪的厂商,在 DLP 投影 技术上具有先发优势。随着公司前期布局逐步成型,公司再一次进行战略转型,将业务重心调整至 汽车电子领域。公司在视盘机和投影仪领域积累了丰富的光机电一体化技术和制造经验,为公司 HUD 产品的自主研发奠定坚实的基础。

凭借集团优势,公司能够在技术、产品、制造、设备等各个产业链实现协同发展,全面提升 HUD 产品的研发和生产能力,形成产业链优势。

在光学技术端,华阳光电在 LED 光电领域深耕多年,能够为 HUD 的 LED 光源等光学模块提供支 持;华阳数码特 2019 年建立光学实验室,能够在芯片与镜头匹配、软件调试、图像质量分析等方面发挥重要支持作用。在产品端,华阳多媒体具备 PGU 等 HUD 核心部件的开发与应用能力,已 实现 W-HUD 及 AR-HUD 产品量产;在软件和配套模块端,华阳通用在智能座舱、智能驾驶、智 能网联领域深入布局,已自行搭建 AR-HUD 功能实现的全套平台,包括仪表、车机、ADAS、DMS 等,能够为客户提供完整的 AR-HUD 配套服务。在制造端,华阳精机具备汽车电子及光学精密零 部件的压铸能力,并积极推进精密压铸与汽车电子板块协同,2019 年投入研发高端汽车 HUD 壳 体压铸件。在设备端,华阳智能专注于生产自动化、物流自动化解决方案,产品包括 HUD 自动组 装线、HUD 光学检测设备等 HUD 相关设备,助力公司持续提升 HUD 制造和检测能力。

3.2 HUD 技术优势

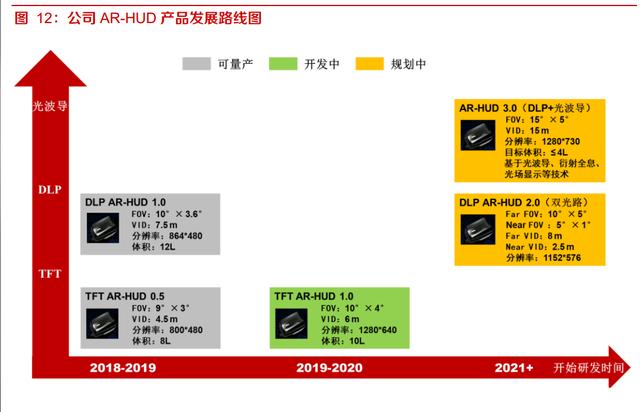

公司具备 TFT+DLP 双线 AR-HUD 量产能力,下一代产品有望应用双光路、光波导等前沿技术。 在 AR-HUD 技术路线选择上,目前 TFT 和 DLP 为两大主流技术路线。DLP 技术具有投影距离远、 分辨率高、成像逼真、耐高温能力强等优点,第一款 AR-HUD 量产车型——奔驰 S 级即采用 DLP 技术。但 DLP 技术门槛相对较高,导致 AR-HUD 存在体积较大、成本较高等缺陷,在中小车型上 应用仍较为困难,因此大众 ID.系列、长城 WEY 摩卡等大多数 AR-HUD 量产车型均采用 TFT 技 术。

公司为满足不同客户、不同车型的需求,坚持 TFT+DLP 双线研发,基于两大技术路线的 AR-HUD 产品均已具备量产能力。公司第一代 DLP 产品具备 7.5m VID、10°×4°FOV 等高规格参数,目前已在广汽传祺第二代 GS8 上实现量产;第一代 TFT 产品在体积及成本端实现较好的控制,便于 在中小车型上发展和推广。

根据客户和市场需求,公司已着手研发下一代双光路 AR-HUD 产品,特点是能够在同一屏幕上实 现远近程双投影,近程显示车况信息,远程显示导航、ADAS 等驾驶支持信息,从而实现更自然的 显示效果。日本精机最早研发出双光路 AR-HUD 样机,其采用双 PGU 导致体积过大,难以实现量 产上车;公司双光路产品使用单 DLP 光机实现远近场投影,具备量产上车可能,目前处于预研阶 段。

现阶段 AR-HUD 需要大面积镜片反射实现更广的 FOV,导致体积无法进一步缩小,难以在 Smart 等微型车上应用。针对这一痛点,公司积极推进光波导等技术在 AR-HUD 上的应用。光波导技术 能够改变光信息传播的方向和能量,简化复杂的两级反射结构,从而大幅缩小 AR-HUD 体积。公 司 AR-HUD 3.0 产品将基于光波导、衍射全息、光场显示等前沿技术研发,实现更高的 FOV、VID 和清晰度,同时将体积压缩至 4L 以内,研发成功后有望实现 AR-HUD 在小微车型上的应用。

解决阳光倒灌等 AR-HUD 量产痛点,具备核心技术和算法能力。公司在 HUD 领域深耕近 10 年, 据招股说明书,公司 2017 年已取得超过 50 项 HUD 专利,在国内厂商中处于领先地位。凭借深厚 的技术积累,公司针对部分 AR-HUD 量产痛点已形成解决方案,并已具备多项核心技术和算法能 力。

在 HUD 成像过程中,“阳光倒灌”是难以解决的一大痛点。由于光路具有可逆性,太阳光会沿着 投影的光学路径进入 HUD 内部,被非球面镜聚集到 PGU 中,类似放大镜聚光般产生一个高温点, 这个现象被称为“阳光倒灌”。AR-HUD 拥有更大的 FOV,使得高温点更靠近焦点,集中热量的能力更强,因此阳光倒灌对于耐高温能力较弱的 TFT 方案形成了严峻的挑战。公司通过探索 HUD 参数、偏光、滤光之间的关系,自行搭建整套理论及验证模型,在成本可控的前提下使用光学膜方 案成功突破阳光倒灌难题,助力 TFT AR-HUD 在更多车型上应用。

AR-HUD 车载应用中还存在一个关键难题——为了保证具备沉浸感的 AR 体验,AR-HUD 需要使 人眼、HUD 显示面、真实路面三者始终保持在一条视线上,这需要强大的算法和 AR 技术能力支 持。公司在不断优化 AR-HUD 的过程中,加入了 DMS 眼球跟踪功能,使 AR-HUD 能根据眼睛的 空间位置,自动调节画面高度以及 3D UI,达到最佳的显示效果。在此基础上,公司已掌握 AR 图 像合成、AR 图像畸变矫正、眼球追踪 AR 算法、障碍物追踪 AR 算法、3D 坐标转换 AR 算法等核 心 AR-HUD 技术及算法能力,为整车厂商提供全面的技术和算法支持。

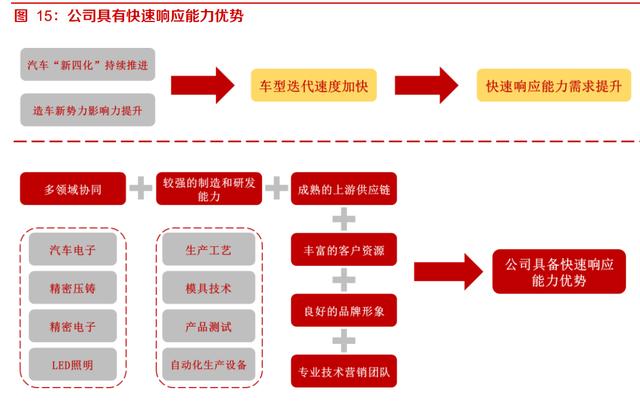

3.3 快速响应能力

随着汽车“新四化”持续推进以及造车新势力影响力提升,现阶段车型更新迭代速度明显加快,研 发周期持续缩短,整车企业对供应商的反应速度和响应能力提出了更高的要求。凭借在多领域协同、 研发制造能力、供应链和客户资源等方面的优势,公司具备行业领先的快速响应能力,在 HUD 市 场的综合竞争力得以进一步提升。

公司具备汽车电子、精密压铸、LED 照明、精密电子等多领域协同优势,在生产工艺、模具技术、 产品测试、自动化生产设备等方面的研发和制造能力达到国内较强水平,能够迅速高效地根据市场 及客户的需求设计 HUD 新产品,并在短时间内协调搭建生产线以满足 HUD 市场需求的高速增长。

其次,公司在汽车零部件行业具有超过 20 年的生产和制造积累,拥有成熟的上游供应链体系、丰 富的客户资源以及业内良好的品牌形象,能够快速获取并响应客户订单,确保产品按时、按质、按 量供应。此外,为应对产品种类多、更新快的特点,公司组建专门的技术型营销团队,能够为客户 及时、有效地处理售后问题,为客户提供更专业的服务。

3.4 与智能座舱域融合,体现协同效应

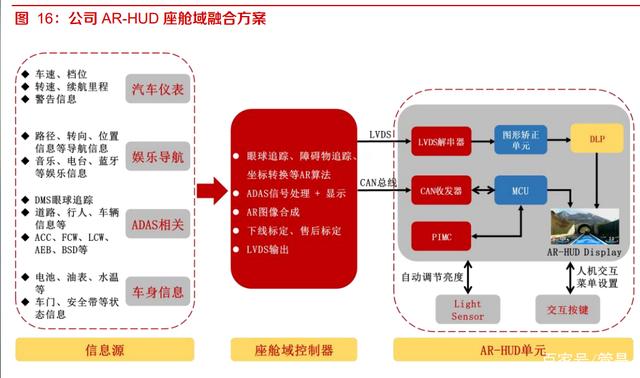

公司在智能座舱领域深入布局多年,已成为国内少数同时具备座舱域控制器和 AR-HUD 配套能力 的供应商之一,具备产品协同优势。公司搭建 AR-HUD 与座舱域控制器融合的系统方案,为未来 智能座舱域控产品的平台化奠定基础。

在 AR-HUD 座舱域融合方案中,座舱域控制器将成为信息处理和算法执行中心。座舱域控制器将 来自汽车仪表、ADAS、IVI 以及车身其他部分的信息汇总处理,结合眼球追踪、障碍物追踪、坐标 转换等 AR 算法,合成 AR 图像信号并通过 LVDS 或 CAN 传输至 AR-HUD 单元。在座舱域融合方 案中,AR-HUD 单元主要负责图像矫正、自动亮度调节等,AR 图像合成、ADAS 信号处理等复杂 功能均转移至座舱域控制器,使得 AR-HUD 的算力需求大幅下降,AR-HUD 成本得以降低。对于 高算力座舱域控制器,图形矫正功能也将由域控制器的 CPU/GPU 图像矫正算法完成,能够进一步 控制 AR-HUD 体积和成本。

在 AR-HUD 座舱域融合方案中,公司 AR-HUD 与座舱域控制器产品将形成较好的联动效应,有望 在更多车型上实现联合配套。预计公司未来将融合座舱域控制器、AR-HUD、车机、液晶仪表、数 字后视镜等智能座舱产品,构建完整的智能座舱域控平台,为整车企业提供更简便、协同性更强的 智能座舱域控制器解决方案,有望实现智能座舱产品量价提升。

4、预计HUD将是盈利增长弹性所在

4.1 HUD 客户从自主拓展至合资品牌

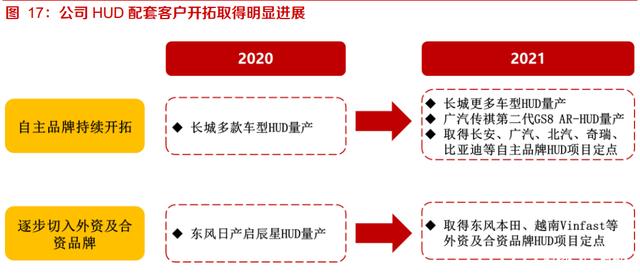

公司在 HUD 产品领域具备较强的技术积累,已形成覆盖光学、软件结构及电子等多学科的 HUD 研发技术团队,产品涵盖 C-HUD、W-HUD、AR-HUD 等,覆盖范围广泛,近两年公司在 HUD 配 套客户开拓上取得明显进展。

在自主品牌方面,2020 年公司 HUD 在长城的三款车型上量产,2021 年公司又获得包括长城、长 安、广汽、北汽、奇瑞等众多自主品牌 HUD 定点。目前华阳集团已为长城哈弗、坦克、WEY 等众 多系列配套 HUD,与长城汽车在 HUD 领域形成紧密合作;其他自主车企如长安、广汽也逐步开始 配置 HUD,2021 年 9 月广汽传祺第二代 GS8 亮相,公司为其配套基于 DLP 技术的 AR-HUD, 目前已实现量产出货。随着自主品牌众多车型 HUD 配套落地,公司 HUD 出货量有望提升。

除自主品牌外,公司逐步将 HUD 合作客户拓展至外资及合资品牌,2020 年公司 HUD 配套车型东 风日产启辰星已经实现量产,公司又逐步获得越南 Vinfast、东风本田等外资及合资车企项目定点, 有望陆续量产上市。公司 HUD 进入东风本田等供应商体系表明产品认可度进一步提升,与众多外 资及合资品牌 HUD 业务配套正有序推进,预计未来将持续获得更多外资及合资客户订单,拓展新 的增长空间。

各车企中长城汽车 HUD 的配套推进速度走在行业前列,目前长城已经有众多车型配套 HUD 产品, 具体来看,长城在售配套 HUD 的车型包括哈弗系列的 H6、H6S、赤兔、初恋、大狗等以及 WEY 系列的玛奇朵、玛奇朵新能源、拿铁、摩卡等,大部分车型配置 HUD 版本占全部版本比例达到 50% 以上,其中玛奇朵新能源、摩卡等车型全部版本均配置 HUD。

HUD 配套能够提升整车智能化水平,成为新车型的一大竞争亮点,随着车企的智能化转型及行业 竞争加剧,长城汽车正加速配套 HUD 产品,这一过程有望带动行业内包括长安、广汽、吉利等其 他自主品牌以及外资合资品牌配套 HUD,促进 HUD 渗透率提升,公司与众多车企达成合作,在 HUD 领域具备丰富的量产出货经验,有望获得更多自主、外资及合资客户项目定点。(报告来源:未来智库)

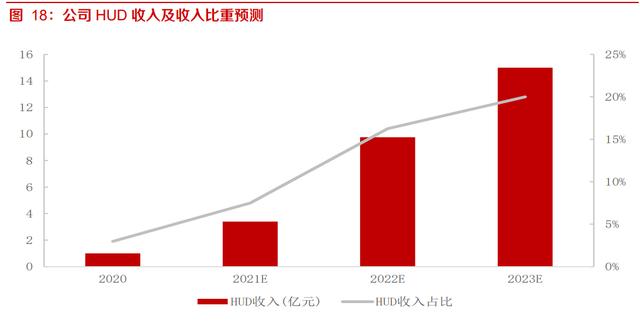

4.2 预计 HUD 收入比重将快速增长

公司 HUD 配套客户从长城汽车拓展至长安、广汽;从自主客户拓展至东风日产、东风本田等;预 计 21 年、22 年、23 年 HUD 收入比重分别为 7.5%、16.25%、20%左右。 预计未来 HUD 随着配套量增加及客户进一步拓展,HUD 收入将快速增长,其收入比重也将逐步 提升。

5、盈利预测

随着汽车电子业务中 HUD 及液晶显示盘等渗透率提升、下游车企配套规模扩大,汽车电子业务将 是公司主要盈利增长点之一,其中 HUD 收入比重将快速提升。

(1)预测公司汽车电子业务 2021-2023 年收入分别增长 46.9%、40.7%、28.8%,预计汽车电子 整体毛利率分别为 23.1%、24.4%、25.3%;

(2)预测精密压铸件业务 2021-2023 年收入分别增长 28.8%、23.6%、23.6%,预计毛利率分别 为 30.0%、31.5%、32.0%;

(3)预测精密电子业务 2021-2023 年收入分别增长-3%、1.9%、1.8%,预计毛利率分别为 9%、 10.5%、11%;

(4)预测 LED 业务 2021-2023 年收入分别增长-0.3%、1.9%、1.9%,毛利率分别为 20%左右;

(5)预测其它业务 2021-2023 年收入分别增长 5%左右,毛利率分别为 50%左右。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......